点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

陈年喜在夜晚写作的一幕。(《中国新闻》报 发/人民文学出版社 供图)

中新网3月22日电据《中国新闻》报报道,8年前,43岁的陈年喜在河南内乡的一个银矿接到弟弟电话:母亲查出食道癌,晚期。当爆破工十余年,看惯生死,从不沮丧的他,一夜无眠,写下那首后来流传很广的《炸裂志》,从此“矿工诗人”成为他的身份标签。此后,他的人生轨迹快速切换:受邀参加北京皮村的工人诗歌朗诵会,获得“年度桂冠工人诗人奖”;上电视真人秀;以他为主人公的纪录片《我的诗篇》上映并入围多个电影节,他随摄制组远赴美国,应邀在哈佛大学演讲;彻底告别矿山,在贵州旅游景点做文案宣传……最近两年,陈年喜回到陕西丹凤县家里,成了靠笔吃饭的专职作家。他的新书、散文集《一地霜白》刚刚上市不久,已签约未动笔的“文债”若干。回望漂泊而戏剧化的前半生,这个西北汉子给本报记者讲述的,并不是“诗歌改变命运”的励志故事。

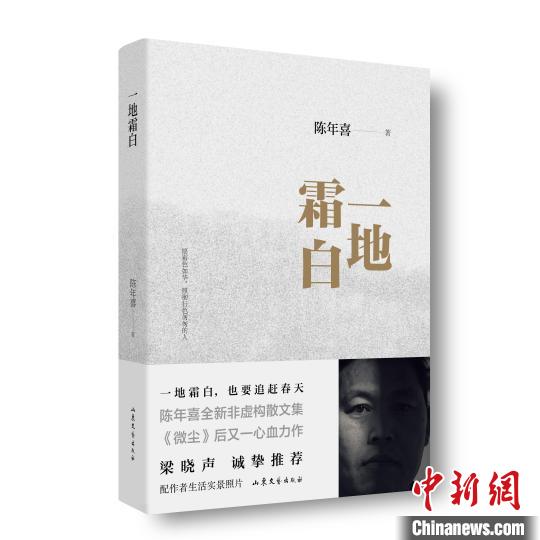

陈年喜新书《一地霜白》。(《中国新闻》报 发/人民文学出版社供图)

“我在矿山,写下诗篇”

陈年喜从小爱看书,20岁开始写诗,29岁时外出打工,干的是最危险的工种——矿道爆破工。就是在矿山深处用钻机和炸药不断炸开山体,从碎裂的岩石中判断继续爆破的可能和潜在危险。“我拨开大地的腹腔/取出过金银锡铁镍铜”——这份工作他一干就是16年。

矿洞潮湿阴暗,巷道狭窄低矮,危险无处不在。工友们各有排遣苦闷的招数:有人下班就灌得酩酊大醉,有人喜欢通宵打麻将,眼睛杀得通红。而陈年喜想到的是诗,理由很简单——字少,写得快。

矿上活儿太累,闲下来的时间只够写诗。一个生活的细节,一个小的情绪爆发点,只要捕捉到,记录下来,就是一首诗。他记不清有多少次因为灵感来得太急,只能把诗写在褥子下面的空炸药箱上。

在接到母亲患癌噩耗的晚上,跌入人生谷底的陈年喜发出了冲天的一声喊:

我在五千米深处打发中年

我把岩层一次次炸裂

借此把一生重新组合

我微小的亲人远在商山脚下

他们有病身上落满灰尘

我的中年裁下多少

他们的晚年就能延长多少

我身体里有炸药三吨

他们是引信部分

就在昨夜

我岩石一样炸裂一地

这个中年男人的绝望呐喊被一位诗歌评论家听见,进而被无数年轻人听见。陈年喜笔下的诗句“再低微的骨头里也有江河”“人间是一片雪地/我们是其中的落雀”开始流传。

2019年,陈年喜的第一本诗集《炸裂志》出版,他意外地发现,买书的几乎是清一色的大学生和知识分子群体。

隔着年龄代沟、知识代沟,这些年轻人为什么会对一个中年矿工的诗感兴趣?陈年喜最初百思不得其解,过了很久才慢慢砸吧过味儿来:“我有我的炸裂,他们也有他们的炸裂,哪怕他们生活平稳甚至可以说富足,但内心依然有和时代的对抗、肉体和精神的对抗。这些都是相通的。”

陈年喜的诗“炸裂”了远隔千山、素昧平生的文艺青年,却未能在身边掀起一丝波澜。亲朋不懂他的诗,“共命运“的工友不读他的诗,县城里的诗人们也对他不屑一顾,认为他难登大雅之堂。

“人类的悲欢到底是否相通?”陈年喜曾经以为自己得到了确定无疑的答案,但是那些熟悉面孔上的淡漠让这个答案又模糊了。

意外成全职作家 写“从土里长出来的”散文

在陈年喜的人生规划里,写诗一直是业余爱好,打工挣钱才是主业。原因很简单——写诗稿费很低,靠写诗改变不了命运。哪怕他因为《炸裂志》意外走红,这个念头也没变过。

但是,接二连三的职业病——颈椎病、尘肺、听力丧失让他不得不告别矿井。“如果没生病,我现在应该跟工友一起在西亚的矿上打工”,据说那是一个3年就能赚足90万的好机会。

谋生手段只剩写字。陈年喜接受命运的安排。这次,他想写散文。原因之一是他有了大把时间,可以把诗歌里无法容纳、来不及细说的故事,从记忆里打捞出来,慢慢打磨,娓娓道来。

另一个原因,则还是生活所迫——诗歌已经没落,发表的平台不多,而散文需求量大,稿费也高一些。

题材还是那些熟悉的——苦焦的故乡,饥饿的回忆,工友的故事,父母亲情。文字风格也一如往昔——从土里长出来的,自带粗粝而蓬勃的品质。

陈年喜把自己的写作定义为“非虚构”,只写自己熟悉的人和事,那些在诗里活了一遍的人,又重新在散文里活了一遍。

“有谁读过我的诗歌有谁听见我的饿”,诗里抽象的饿,到了散文里立刻可以触摸——“饿劲奇大无比,把你往街上的小饭馆里拽”。

在诗中,他形容爱人“像水银一样纯净”,值得他“在白雪之上,为你写下绝世的诗行”;到了散文里,他给爱情做了更扎实的注脚——当陈年喜做颈椎手术,医生问夫妻俩选择国产器材还是进口器材时,妻子毫不犹豫地选了贵出三倍且不能报销的进口器材。

“非虚构写作非常耗材,很容易把自己写空”

陈年喜写得很慢,很吃力。前不久出版的《一地霜白》几乎一网打尽了近几年写的全部散文,而剩下的三部已签约书稿,在可见的未来还交不上作业。

他一边痛恨自己的懒散,一边承认自己陷入了“写作瓶颈”——“非虚构非常耗材,很容易把自己写空”,即使他走过千山万水,经历过数次生死离别,仍然有被掏空的危险。并且,同类型的题材,读者很快就会厌倦,而自我突破又谈何容易。

之前认识的那些“草根诗人”,都已消失在茫茫人海,有的去送外卖,有的进工厂流水线,有的回家搞养殖产业,“很多人都不再写了”,陈年喜慨叹之余也能理解,“毕竟现在是一个很现实的时代,没有经济收益,兴趣爱好就没办法坚持下去”。

陈年喜几乎是他们之中唯一一个以写字为生的人。他的微信公众号“粉丝”超过2万,“铁粉”不少。在更新最勤快的2020年,打赏就超过4万元。加上稿费,勉强够一家人在县城的生活开支。

偶尔,他会在公号里帮弟弟卖香菇;有人读了《一地霜白》里的开篇作《苕》,会专门从陈年喜这里买苕。

对陈年喜来说,写诗、写散文从来不是一件值得炫耀的事,也不是一件轻松的事。他不认为自己有过人天赋,甚至不讳言自己是“被动写作”,唯一的庆幸是几十年来一直在坚持,“如果中断,再捡起来就难了”。(完)