点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

从白马寺到龙门石窟:

保护传承传播好中华文化瑰宝

作者:韩国河(郑州大学二级教授、历史文化遗产保护研究中心主任)

白马寺见证了佛教传入、发展并不断中国化的进程。

已有1500多年历史的龙门石窟,是重要的世界文化遗产。

要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。

文旅融合前景广阔,要推动文旅产业高质量发展,真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。

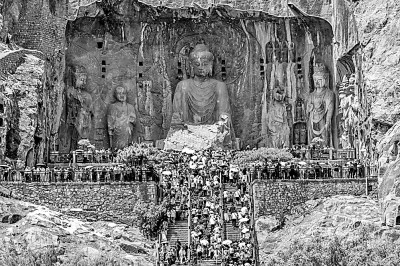

游客在洛阳龙门石窟景区内游览。图为卢舍那大佛。新华社发

文明坐标:中华文明包容性的鲜活见证

邙山脚下的白马寺、伊水河畔的龙门石窟,作为中华文明的典型物质载体,是中华文明包容性的鲜活见证。

白马寺是佛教传入中原的首座官办寺院。东汉永平十一年(公元68年),汉明帝敕建白马寺,寺院采用中轴对称布局的中国传统建筑形制。五进院落沿中轴线次第展开,山门券石上的匠人题刻、天王殿鸱吻兽脊,融合佛教象征与中原吉祥纹饰。金代重建的齐云塔被誉为“中国第一古塔”,叠涩密檐工艺彰显古代建筑智慧。寺内保存的元代夹纻干漆造像与40余方历代碑刻,成为研究佛教中国化的珍贵物证。20世纪90年代以来建成的国际佛殿苑,复现印度桑奇大塔、缅甸、泰国风格佛殿建筑。白马寺将丝路精神具象化,汉式建筑与南亚佛塔的共生格局印证了“各美其美、美美与共”的文明观。

龙门石窟则以2345个窟龛、近11万尊造像,记录了佛教艺术本土化历程。龙门石窟的营造史,是一部文明互鉴互融的翔实档案。从北魏宾阳中洞佛像面容的犍陀罗式希腊化特征向“秀骨清像”的中原审美转向,到衣饰服装由通肩袈裟演变为褒衣博带,都折射出异域文明与中华文明的融合。唐代奉先寺卢舍那大佛的塑造,既保留了印度佛教仪轨精髓,又以丰腴圆润的面相、流畅写实的技法,将盛唐气象与武周政权“弥勒转世”的政治隐喻熔铸一体,镌刻出“大唐风范”。其造像风格东传朝鲜、日本,成为东亚佛教艺术的共同源头。

白马寺是中国佛教传播的源头活水、佛教祖庭,龙门石窟代表中国佛教艺术的巅峰。

白马寺自东汉始建便持续发挥核心枢纽作用,中国首部汉译佛经《四十二章经》在此译出,其体裁略仿《论语》,开创了佛经汉译的先河。此处诞生的首位汉传佛教比丘朱士行,以“誓志捐身,远求大本”的壮举,奠定了中土佛学“求真问道”的精神传统。时至今日,寺内还汇聚着南亚、东南亚的经典佛教建筑。从东汉梵呗初传到当代多样文明共生,白马寺以近两千年的时空纵深,生动诠释着中华文化“和而不同”的包容性。这座古刹既是中国佛教演进的历史注脚,更是文明对话的极佳案例。

龙门石窟的造像题记,为观察多民族融合提供了视角。古阳洞造像题记中所见的鲜卑、氐等少数民族姓氏,还有印度高僧宝思惟造丈六石龛、吐火罗僧宝隆造释迦像龛、新罗像龛以及安、康、石、曹等中亚昭武九姓开凿窟龛,莲花洞内的胡人弟子形象等,共同构成中古时期多民族交往的立体画卷。尤为重要的是,这些外来族群在参与石窟营造过程中,主动采用汉式题记格式、儒家伦理观念,这种文化自觉,深刻印证了中华文明的向心力与包容性。

从白马寺“格义译经”到龙门石窟“胡汉共造”的历史演进表明,中华文明的创造性转化,不是简单的形式改造,而是思想体系、制度规范、文化表达的全方位深度融合。

白马寺门前一景。新华社发

文物保护:传统技艺与现代科技并重

白马寺与龙门石窟历经千年风雨,在保护好、传承好、传播好中华文化瑰宝的过程中,逐步实现了从被动抢救修复到主动预防的跨越。

白马寺的文物保护坚持“最小干预、修旧如旧”原则,构建起传统技艺与现代科技并重的防护体系。大雄殿的一角,半人多高的大水缸与推车式干粉灭火器比肩而立。寺内多个大殿设置吸气式感烟火灾探测系统、摄像头、防雷设施等,实现从火灾预警到结构安全的全程智能管控,彰显古今交融的智慧守护。

龙门石窟的保护在锚杆加固等抢救性工程和一体化预防性保护体系的基础上,让文物保护从经验判断转向数据驱动。2021年启动的奉先寺保护工程最具代表性,综合运用地质雷达探测、红外成像等技术精准定位渗水路径,采用偏高岭土类灌浆材料治理裂隙,既避免了传统水泥砂浆的盐析危害,又使修复痕迹与历史风貌浑然一体。工程中发现的唐代琉璃眼珠(普贤菩萨右眼)与铅白彩绘层,不仅为复原古代工艺提供依据,更揭示了造像“以科技护文物、以文物证历史”的深层价值。尤其在数字化领域,龙门石窟构建起“数字采集—虚拟修复—活化传播”的全链条保护体系。通过激光扫描、高精度摄影及三维建模技术,对奉先寺、古阳洞等核心洞窟进行毫米级数字化存档,建立永久性数字档案,为风化监测与修复提供精准数据支撑。针对流失海外的文物碎片,启动“数字寻亲”工程,联合国际机构对《帝后礼佛图》等珍品进行碎片扫描与AR虚拟复原,游客通过手机即可观赏浮雕原貌,实现“身首合一”的文化重生。

在龙门石窟,监测数据云平台不仅守护着石刻艺术本体,更构建起文明对话的数字桥梁。流散石窟文物的高清数据与龙门本体扫描模型成功拼接,这种“数字缝合”为全球流散遗产保护提供中国智慧。

文旅融合:科技活化历史、创意点亮文化

新建的白马寺博物馆突破传统展陈模式,通过AR等虚拟技术动态呈现东汉至宋元时期的寺院格局演变,使游客置身于复原的魏晋回廊与唐代殿基间,直观感受“伽蓝七堂”制的空间叙事。异域佛殿区成为打卡热点,印度桑奇大塔的浑厚、缅甸仰光大金塔的璀璨、泰国金山寺的绮丽在此和谐共生,形成“一寺容万象”的宗教建筑博览,游客可“一秒穿越”南亚、东南亚。

龙门石窟推出的虚拟修复体验、拓印实践等研学课程和特色夏令营,让青少年在临摹中感悟工匠精神,在修复体验中理解科技护遗。白马寺和龙门石窟以“科技+创意”打破时空界限,让文化遗产从静态展示转向活态传承。这种“虚实共生”的文旅融合模式,不仅激活了文化消费新场景,更让千年文明在当代焕发新生机。

白马寺、龙门石窟在保护好、传承好、传播好中华文化瑰宝方面的实践,启示我们:文化遗产的存续,本质上是文明生命力的延续,也是文化主体性认同的生动实践,我们要更加深化对文化遗产的认知。作为一名文物考古领域的教育工作者,希望依托郑州大学、河南考古与文化遗产学院、中国石窟文化联合研究生院等平台,逐步形成完备的人才培养链条和体系,为包括白马寺、龙门石窟在内的文物保护和传承传播,培养和输送更多人才,进一步保护好、传承好、传播好中华文化瑰宝。

《光明日报》(2025年05月28日 13版)