点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

智能时代如何“深度阅读”

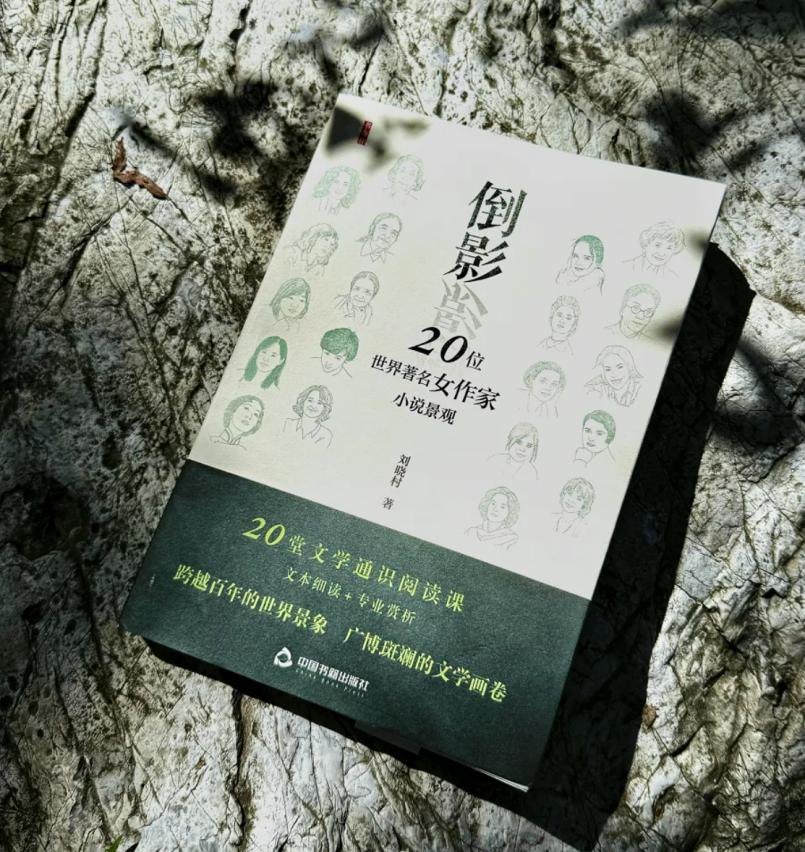

《倒影——20 位世界著名女作家小说景观》新书发布会在京举办

当图像洪流席卷日常,文字的力量愈发彰显其深度与温度。 9月27日下午,由中国书籍出版社、北京百万庄图书大厦与韬奋基金会阅读组织联合会携手主办的《倒影——20 位世界著名女作家小说景观》新书发布会,以“跨越百年的世界景象 广博斑斓的文学画卷”为主题,在北京百万庄图书大厦成功举办。本书作者刘晓村与三位受邀嘉宾冯大庆、石恢、陈章鱼,共同探讨了文学与人类精神世界的广阔议题并展开深度对话。

从“阅读之道”到“阅读之美”

活动伊始,中国书籍出版社社长李游致辞,对《倒影》一书的出版表示祝贺。他表示,中国书籍出版社将持续坚守文化使命,深耕人文社科领域,致力于出版兼具有思想深度、情感温度、艺术锐度的优质图书,为推动全民阅读、建设书香社会贡献应有力量。

韬奋基金会阅读组织联合会徐升国会长从阅读推广的视角发声。他认为,《倒影》作为一部优秀的文学通识读本,其“文本细读+专业赏析”的写作架构,为读书会和个人深度阅读提供了理想范本。

徐会长透露,读联会旗下的多家会员机构已将该书列入共读书目,期待其影响力持续扩散,让文学的力量从文本延伸至生活。他还结合当下的时代背景,分享了对阅读价值的深度思考。他认为在技术飞速发展的今天,当我们与书友们一同捧着书本、翻阅册页,才会沉浸在书卷构建的世界里,甚至忘却周遭环境:“有时,世界便成为了我们心的倒影。”阅读能让每个人“寻找自己、发现自己,最终成为更好的自己”。徐升国会长发出倡议,呼吁大家共同翻开书卷,把世界作为我们的倒影,从而欣赏这个世界。

解码女性写作的精神图景

在嘉宾发言及交流对谈环节,四位嘉宾围绕现当代女作家的写作特质、文学意涵及其她们笔下百年世界的变迁进行了深入交流。

《倒影》作者刘晓村

《倒影》一书作者,作家、编剧刘晓村谈及自己创作初衷时强调这本书并不是一个封闭的书单,“数十年的文学生涯中,我始终为女性作家的文字所打动。她们的作品兼具大地般的厚重与诗意的灵动”。她认为这些作家的写作共性是“触觉紧贴大地、内心悲天悯人、追求形式和言辞美感”。《倒影》的写作也并非从自己的喜好和市场热点出发,而是从“作家起初也是读者”的视角,从故事性与艺术性并重的原则出发,遴选全球现当代著名女作家和她们的优秀作品,为读者讲述她们笔下一个个色彩斑斓的故事,分享她对这些作品和作家特质的独到见解。刘晓村用她优美的文字和有序的节奏引领读者徐徐展开她与20 位女作家作品共绘的文学画卷,刘晓村认为文学写作既关乎性别特质但又与其无关,“我希望通过这本书,让读者看到好的文学无关性别,只在于洞察与灵魂的重量。”

国家话剧院一级编剧冯大庆从戏剧创作的专业角度谈道:“作为同行和朋友,我尤为欣赏刘晓村对叙事节奏的把握。书中对耶利内克‘刀锋般长句’的解析,让我联想到戏剧台词的张力构建。女性作家对人性幽微之处的捕捉,为所有创作者提供了丰富滋养。”她以自身创作经验为例,指出女性视角“能以柔软笔触触碰坚硬现实”的独特价值。

阅读教育专家、金牌阅读推广人石恢聚焦该书的通识价值,认为《倒影》是一部“真正懂读者”的文学读本,它避开了学术论文的艰深,也超越了随意读后感的浅白,以20堂文学课的结构,清晰、有效地帮助读者建立与经典的深层链接。他还特别指出,书中跨地域的文学景观也为读者提供了多元化的精神参照。

发布会主持嘉宾“章鱼读书”创始人、得到听书解读人陈章鱼,作为专业的新媒体讲书人和读书博主,对《倒影》一书表示高度认同。他认为:“在短视频盛行的快节奏时代,如何让文学‘破圈’走进更多读者的视野,并与读者的精神世界相呼应,是我们的使命。”陈章鱼从《倒影》中看到,找到人性和社会的共同议题,以精准的表达方法创作,依然能让文学如镜像般“倒映”着当下的现实。他认为《倒影》既引发文学爱好者的共鸣,也使普通读者感受到文学与现实的照应。这种深入浅出又不失厚重质感的写作,体现了作者的写作企图和表达功力。

在对谈交流中,嘉宾们还就作品中涉及的申京淑、萨冈、莱辛、戈迪默等作家及其代表作品展开充分交流。从东亚的含蓄痛楚到欧洲的理性冷冽,从非洲的身份挣扎到美洲的自由奔放,《倒影》聚焦下的一部部文学佳作,在个体复杂情感与宏大历史叙事之间熠熠生辉。

智能时代如何“深度阅读”

四位嘉宾围绕短视频与AI时代下文学的生存与价值这一当下热点议题展开热烈讨论,他们既回应了读者们对“严肃文学是否必要”“技术是否会替代创作”的困惑,也传递了对文学、阅读与创作的坚守态度。

在人工智能时代严肃文学阅读是否仍有必要的讨论中,刘晓村以自身体验切入,直言短视频、公号文章虽能提供信息,却无法带来深度满足,始终觉得它们给不了文学那样的整体性认知——对世界的连贯理解、情感的深度共鸣,还有对复杂性、模糊性、暧昧性、无法界定的矛盾的记录与表现,这些是其他艺术形式很难达到的。她以书中解读的《幽灵之家》为例,提到小说中那个“沾满鲜血却又推动社会进步”的资本家形象:“当你放空预设、不带道德评判去读,会被百年历史的厚重与人性的复杂填满,这种体验在短视频里找不到。”

谈及“戏剧与小说能否被AI取代”,冯大庆给出了明确的否定,作为创作者,她展现出豁达的创作观:“或许在技术改变创作的那一天,我们这代人已‘翻篇’,但下一代自会有新的精彩;若我们还活着,照样可以写,愿意读我们作品、看我们戏剧的人,自然会看。我们不用追求‘战胜AI’,只需守住自己的创作本心。”刘晓村也用德国评论家本雅明的观点印证,文学是一切艺术的母体。

石恢提出:“纸质阅读向电子化转变是不可避免的趋势,但阅读的意义从未消失——追求品质生活的人,总会需要深度阅读。”他引用波兹曼的观点,强调保持close reading的重要性,波兹曼并没预料到短视频时代,但我们要保存人类文明,要让下一代依然是“会思考的人”,阅读推广不能停,这不是对抗趋势,而是为文明保留火种。

在媒体及观众互动环节,现场观众围绕“不同群体如何走进《倒影》与文学”提出问题,形成对阅读维度的深度探讨。

《倒影》新书发布会的成功举办,不仅为《倒影》揭开了面向读者的序幕,更是在图像奔涌的时代,体现出对深度阅读的有力呼唤。据悉,《倒影》一书还将在全国多地陆续举办线上线下的新书分享与共读活动,继续传递文学的力量。(庞元)