点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

如果时光能够倒流,苏轼还会不会写讥讽诗?如果没有大宋变法,苏轼和王安石是否能一起把酒临风?如果宋神宗赵顼(xū)不当皇帝,他会不会成为苏轼的知己?

历史没有如果,苏轼不会变得圆润,王安石也不会停止变法,赵顼放不下权杖。御史台官员,根本停不下来对苏轼的弹劾。

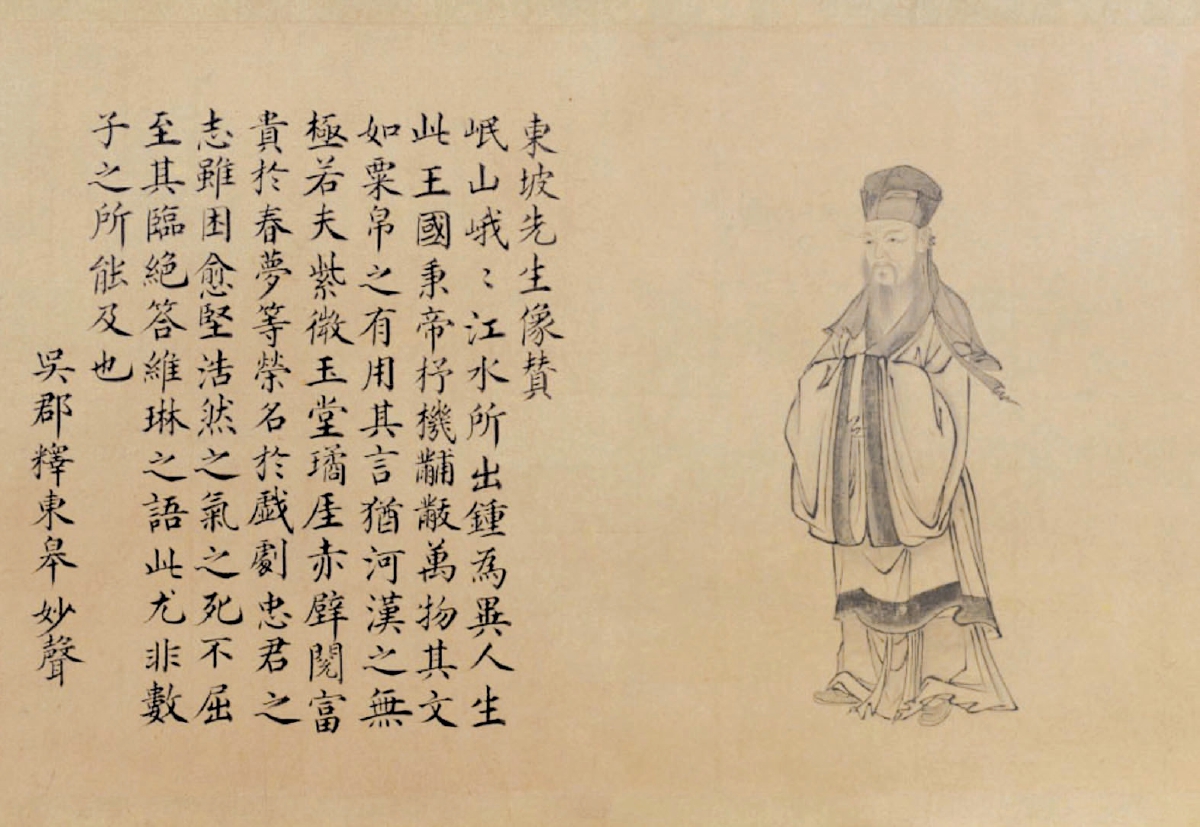

明人所画的苏轼像

御史台为何被称为“乌台”

汉代御史台是当时的最高监察机关,院内遍植柏树,常有乌鸦栖息其上。它们早出晚归,在台院上空盘旋鸣叫,蔚为奇观。因此,时人形象地将御史台称为“乌台”或“柏台”。

北宋时期的御史台,触角更长更细,它织就了一张细密的监察之网。

据《宋史》卷一百六十四《职官四》载,御史台“掌纠察官邪,肃正纲纪。大事则廷辩,小事则奏弹”,它既是朝堂之上廷辩国是、裁决大政的利剑,也是弹劾百官、肃清吏治的戒尺。尤为令人侧目的是御史们手中那柄无形的利器:“风闻言事”——“许以风闻言事者,不问其言所从来,又不责言之必实,若他人言不实,即得诬告及上书诈不实之罪;谏官、御史则虽失实亦不加罪”。(李焘《续资治通鉴长编》)朝廷允许他们风闻言事。对于他们所说的话,既不过问这些言论从哪里来的,也不要求所说的事情一定真实。如果是其他人报告不实,就会被判诬告或者上书欺诈不实的罪名;即使谏官和御史报告的事情不属实,也不会被治罪。

这是帝王悬于百官头顶的达摩克利斯之剑。御史台,紧盯百官过失,主掌弹劾;谏院,直面君相,直言得失。二者职能本有分野,一在纠错于已然,一在防患于未然。然而,在具体的实践中,御史与谏官的人选渐趋重叠,关注的事务也日益交融。“台谏合一”汇聚成一股更为强大的监督洪流。

被百般挑剔的“履新上表”

元丰二年(1079年)四月二十日,苏轼履新后上奏的《湖州谢上表》,其中有“风俗阜安,在东南号为无事;山水清远,本朝廷所以优贤……知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民”字样。命运的伏笔,偏偏就藏在这看似不经意的笔墨之间,就这样,苏轼开始走背运了。

《宋会要辑稿》载,在宋徽宗崇宁元年(1102年)正月二十二日,臣僚上言:“勘会熙宁编敕,诸臣僚不得因上表称谢,妄有诬毁,及文饰己过,委御史台纠奏。”这里提到的《熙宁编敕》,汇集宋神宗即位以来针对具体的人和事所颁诏敕、赦书、德音的书籍,由王安石提举删定,共二十六卷,熙宁七年(1074年)正月镂版颁行。可见,在熙宁年间就已经颁布政令,百官不得借着呈送谢恩表的机会,胡乱诬蔑诋毁他人,更不可粉饰自身过失,如有上述举止特命御史台监察举奏。

监察御史里行(代理)何正臣审查了苏轼的上表。他从字里行间发现了苏轼措辞的不当和“罪恶”,于是在元丰二年六月二十七日上《监察御史里行何正臣札子》,“臣伏见祠部员外郞直史馆知湖州苏轼谢上表,其中有言:‘愚不识(疑为“适”之误)时,难以追陪新进;老不生事,或能牧养小民。’愚弄朝廷,妄自尊大,宣传中外,孰不叹惊!”他弹劾苏轼说,纵观历史,从来没有像苏轼这样的人:作恶多端却不知悔改,仗着恶行一贯如此而心安理得,诽谤、讥笑、谩骂朝廷政事,什么坏事都干得出来。就连街头巷尾的普通百姓都知道,一旦出现水灾、旱灾,或者发生盗贼叛乱等变故,苏轼必定带头宣扬,把责任都推给新法,而且脸上还带着掩饰不住的兴奋神情,唯恐事情闹得不够大。如今,他更是变本加厉,竟然敢公然上奏章,在新法的奏疏中放肆地进行诋毁和讥讽,其行为已经到了肆无忌惮、毫无顾忌的地步。

彼时的神宗皇帝,对此并未理会。

《钱塘集》引发祸端

苏轼名冠中外,高丽人中也有苏轼的“粉丝”。高丽使者过余杭,曾在市场购买苏轼的文集带回去,他们买走的可能是苏轼《钱塘集》的初版。苏轼的这部几经书商抑或本人修订的诗集随着京杭大运河,转经汴河的商船也抵达了京师。

在御史台衙门的蜡烛下,几双眼睛正在检索《元丰续添苏子瞻学士钱塘集》中的诗文。这部不断修订并多次再版的诗集,汇聚的不仅是苏轼描摹江南山水间的诗词,还刊刻了他在酒席酬唱中的快意讥评,如今,已经汇集到御史台案前。

对于烦透苏轼的新党人而言,他们急需搞垮苏轼,他们害怕苏轼被皇帝重用,因为他太有才华。他们害怕苏轼写诗反对新法,因为他太有影响力。他们迫切坐实苏轼的罪名,所以,《元丰续添苏子瞻学士钱塘集》就已经不再是一部普通的诗集了,而是御史台官员们亟须开挖的“金矿”,还是苏轼编织的一条足以勒紧自己脖颈的绝佳绳索。山雨欲来,刀锋高悬,只待一纸诏书落下,便可缉拿苏轼。

元丰二年七月二日,御史台于崇政殿再上《监察御史里行舒亶札子》,代理监察御史舒亶弹劾苏轼在《湖州谢上表》及诗文中存在严重政治罪行,指控他“讥谤朝政,大逆不道”。舒亶说,自从陛下推行新政、完善法令以来,持有异议的人确实不少。但他们最严重的,也不过是用花言巧语歪曲事实,编造谗言,作为动摇、阻挠、破坏新政的手段。次一等的,也不过是私下非议、背后诋毁,或者暗中观察、坐等新政失败,以求侥幸罢了。至于像苏轼这样包藏祸心,怨恨君上,公然诽谤辱骂,完全丧失人臣应有节操的,实在是前所未有。

舒亶逐句解读苏轼诗句,罗列证据,并将其与新法强行对应。“陛下发放青苗贷款帮助贫苦农民发展本业,他却说什么‘赢得儿童语音好,一年强半在城中’,讽刺农民为领钱滞留城市,荒废农事。陛下申明法令来考核地方官吏,他却说什么‘读书万卷不读律,致君尧舜知无术’,讽刺重法轻儒,贬低陛下。陛下兴修水利工程,他却说什么‘东海若知明主意,应教斥卤变桑田’,讽刺治水政策不切实际。陛下严格执行盐业专卖禁令,他却说什么‘岂是闻韶解忘味,迩来三月食无盐’,指责盐禁导致百姓吃不上盐。其他只要是苏轼接触到的事物、遇到的事情,随口说出的话,没有一句不是以讥讽诽谤为主。轻则刻印成书,重则刻在石碑上,传播于朝廷内外,他还自以为很有本事。其中最恶劣的,他甚至引用东汉末年梁冀、窦宪等外戚专权的典故来影射当朝大臣,夹杂一些像‘燕子蝙蝠争论晨昏’之类的小说家言,暗示朝廷是非颠倒,旁敲侧击地牵连大臣,并借此来指桑骂槐地攻击陛下,这简直可以说是大不恭了!”

《赤壁图》(南宋 佚名)

舒亶指出苏轼身为高官,深受皇恩,却行此悖逆,忘恩负义。舒亶说,经过考察,发现苏轼心怀怨恨朝廷之心,制造诽谤君上的言论,情理上危害深重,事实已经暴露无遗。即使处死一万次也不足以向圣明的时代谢罪,岂止是“不收不宥”就能了事的?他希望神宗皇帝能够秉承古代圣王维护君臣大义的精神,乱世用重典,将苏轼法办,按“大不恭”的罪名论处,以此来警戒天下人臣。他附上苏轼讥谤诗文的印本四册当作证据材料,请求朝廷对此进行彻底调查。

这次,皇帝接招了,批示送交中书省审议。

同一天,有个国子博士李宜之,也趁机蹭苏轼的流量抢热度,给皇帝上了一状,检举揭发苏轼为宿州灵璧镇张硕家撰写的《灵璧张氏园亭记》中的一段文字包含“四宗罪”:“乱法”“不忠”“废臣道”“讥讽”。“古之君子不必仕,不必不仕”,李宜之解读为“不必仕”是在教导天下人不要有进取之心,这会扰乱朝廷选拔人才的法度。“必不仕则忘其君”,李宜之认为,苏轼这句话是在教导天下人不要有尊敬君主的道义,损害了最大的忠节。“譬之饮食,适于饥饱而已。然士罕能蹈其义,赴其节”。李宜之认为苏轼这段话表明,天下人都知道无论做官与否都不能忘记君主,唯独苏轼自己有“不做官就会忘记君主”的想法,这完全废弃了作为臣子的根本之道。“处者安于故而难出,出者狃于利而忘返。于是有违亲绝俗之讥,怀禄苟安之弊”,李宜之认为这段话明显是在进行讥讽。显然,在断章取义、上纲上线方面,李宜之是个行家里手。

在宋朝初期,国子博士为五品官,到元丰改制,改为八品。虽然品阶不高,但因掌管教育、参与议政,在文化领域有话语权。也许是有人找他推波助澜,也许是他嫉妒苏轼才华暗下毒手,如果不是苏轼这个案件,今天很难记住北宋还有一个李宜之。

苏轼的四条“可废之罪”

李定年轻时曾跟从王安石学习。考中进士后,担任定远县尉、秀州判官。熙宁二年(1069年),孙觉推荐他,被召到京城。他去拜见谏官李常,李常问他百姓对青苗法怎么看?李定说,百姓觉得方便,很喜欢。李常说,现在满朝官员都在争论这事,叮嘱李定别这么说。

李定立刻去报告给王安石,还说:“我只知道据实说话,没想到京城里竟不允许。”王安石非常高兴,说拟推荐他面见皇帝,何不向皇上说说这些情况。当神宗皇帝询问青苗法的事,李定的回答和之前一样,于是皇帝对那些说新法不好的话都不听了。

元丰初年(1078年),李定拜宝文阁待制、同知谏院,又升为知制诰、御史中丞。元丰二年七月二日,与舒亶同一天,他弹劾苏轼说,陛下振兴国事、推行新政,新提拔任用的人才,都不是苏轼所能认同的。苏轼自己估计终究不会被朝廷赏识重用,于是心怀怨恨,肆意进行恶毒的诋毁;这些都体现在他的文字中,是众所周知的事情。他在诗文中,诽谤君上、辱骂同僚,这是法律所不能宽恕的。

接着李定罗列了苏轼的四条“可废之罪”:

罪状一:恶行暴露,不可姑息。苏轼先前就散布诋毁新政的言论,陛下宽容,不予追究,希望他能改过自新。然而苏轼却死不改悔,他的罪恶已经昭然若揭。

罪状二:屡教不改,日益猖狂。古时候的圣王,先进行教育,如果不听从,然后才加以惩罚,这是因为我们对他的等待已经仁至义尽,然后惩罚侮辱才会随之而来。陛下对苏轼的等待和宽容可以说已经到顶了,但他那些傲慢悖逆的言论,却一天天在朝廷内外传播开来。

罪状三:巧言惑众,行为顽固,罪该处死。苏轼所写的文章词句,虽然不合正理,但也足以蛊惑世俗之人,这就是所谓的“言语虚伪却头头是道”。他当官态度轻慢,不守法度、顽固不化,不服皇帝的教化,这就是所谓的“行为虚伪却固执不改”。言语虚伪却头头是道,行为虚伪却固执不改,按照先王的法令,是应该杀头的。

罪状四:明知故犯,诽谤新政。《尚书》说:“刑故无小”,处罚故意犯罪,再小也不轻饶。明知故犯,与无知而犯错是不同的。苏轼熟读史书传记,难道不知道侍奉君主要守礼法,诽谤君上要受惩罚吗?他肆意发泄心中的愤恨,公开进行诋毁污蔑。而且早在应考制科的对策文章中,就已经流露出厌恶褒奖新法的意思。陛下修明政治,革新法度,他怨恨不被重用,于是就将新政全盘否定、肆意诋毁。

李定步步为营,环环相扣。他说苏轼的言行,已经到了严重伤害教化、扰乱风俗的地步了。陛下励精图治,本应天下大治,但至今未达理想状态,原因就在于苏轼这类人的“虚名浮论”蛊惑人心、阻碍新政。李定从执法者的身份和角度说,他的职责就是纠察奸邪,对苏轼之罪不能姑息。他恳请陛下动用重典,即极刑,达到打击奸邪气焰、激励忠良之心、明辨是非、革新风俗的良好社会效果。

神宗皇帝在奏章后批示,将此奏章连同其他三份状子(包括舒亶、李宜之等人的弹劾)以及苏轼诗文集册子一并送交御史台彻底查办并上报结果。这,直接启动了“乌台诗案”的司法程序。

神宗皇帝下诏,命令知谏院张璪和御史中丞李定共同负责调查审理苏轼一案,并将结果上报。李定随后提出请求,希望选派官员参与审理。同时要求罢免苏轼的湖州知州职务,并派遣办事人员去湖州抓捕、押送苏轼。

皇帝在批复中命令:改由御史台选派一名朝廷官员,凭借驿站快马去执行抓捕、押送任务。皇帝还严令负责此事的官员,必须上交一份保证书,保证在抓捕押送过程中不会发生任何疏漏、差错。那份罢免苏轼湖州知州职务的朝廷公文,就由这名派去执行抓捕的官员负责带去湖州当场宣布。

苏轼即将迎来他人生的至暗时刻,他将被押送到御史台接受审讯。这成为苏轼人生的“分水岭”,那个曾经踌躇满志的“仕人”,变成了一个随遇而安的“士人”。文并供图/ 刘海永