鼎沸市声,陌巷柴米,皆为烟火;稼穑躬耕,翁媪絮语,俱是人间。

从2023年3月30日起,光明日报、光明网开设《烟火人间》全媒体专栏,邀各路名家撰写美文,状山川形胜,叙风土人情,展时代风云,咏人间大爱,用文字、声音、图像触摸人们心中最柔软的部位,为今日多彩中国留下摇曳生姿的剪影。

无论是胸怀山海,与天地共吞吐;抑或见微知著,滴水中见汪洋。无论是穿越时间长河,见证今昔巨变的慷慨浩歌;抑或深入时代肌理,凝望凡人小事的刹那感动;甚或悄然驻足沉吟,觅寻茂岭原隰的细密针脚。写动,亦写静;是诗,亦是思。

《烟火人间》栏目,愿为一扇窗口、一面镜子、一泓清泉、一方绿洲,与读者朋友一起,感知生活的热度、光芒与精彩,体察人们的心灵、智慧与梦想,洞鉴时代的生机、气质与深情!

它就站在那儿,站在谷里屯风声呼呼的坳口,年龄两百多岁,身材粗壮,需要两人张开手臂才能合抱,高一百多米,枝丫撑开像一把巨伞。进村的人首先看见它,离村的人最后离开它。小时候我到邻村读小学,每天都从它身边经过。由于那时的心思主要用在如何才能吃饱穿暖,所以我甚至我们,都没把它当成审美对象。那时,它只是一棵普通的枫树,普通得就像路边的一块石头,只是体积大一点而已。平时我没在意它,只有上山打柴打累了,才会想为什么不把它砍来做柴火?如果用它来做柴火,一家人至少可以烧上一年吧。然而,没有人敢去打它的主意,我以为没人动它是因为没有砍得断它的斧头。当然,它也还有其他功能。比如春天或夏天我们上学遇雨,就会躲到它的下面避免衣服被淋湿。冬天,它的黄叶落满一地,我们把落叶堆到火盆里提着狂奔。火盆冒出的浓烟像极了电影里火车头冒出来的,心头忽然有了看电影的感觉,隐约产生一丝丝自己并不觉察的浪漫。

站在村头的一棵大枫树前,作者自感“如此矮小”

第一次长久地注视它,是父母到公社去交公粮迟迟不归。一大早,他们就挑着晒干的粮食走出村庄,把我一个人留在家里。下午还没看见他们的身影,我便担心起来,担心他们遇到麻烦,一时半会儿回不来。太阳离落下去的地方越来越近,饥肠辘辘的我坐在家门口盯着村头,盼望他们快点从枫树下闪出来。可是直看到太阳落山,直看到枫树的叶子由一张一张变成一团一团,直看到枫树的枝干糊成一片,他们也没有出现。虽然小路看不见了,枫树也看不见了,眼前一片漆黑,但我的目光仍然朝着它的方向,好像还看得见它,好像只要这么长久地看着,父母就会回来得快一点。

第二次长久地注视它,是我高考之后等待录取通知书的日子。那年夏天,我在县城参加完高考后,便回家跟着父母劳动。为了节约用水,我剃了一个锃亮的光头,以为这辈子也就这样了。但在面朝黄土背朝天、汗流如雨的日子里,心里总是隐隐腾起一丢丢希望。那时满姐夫在大队做文书,每天傍晚都要回村。他说了,只要在队部看到我的录取通知书,就会提前飞奔而来。于是,每天下午我就伸长脖子遥望,第一次知道“把坳口望矮”是什么滋味,第一次晓得一个人跟一棵树可以望出伟大的友谊。是的,那年夏天,我望着它的叶子从深绿变成浅绿,发现即使每一片树叶都是绿的,但却有一层淡淡的黄晕提前笼罩在树冠上。我记住了它的粗枝,记住了它的整体和局部,记住了树叶如何在夕阳照耀下折射反光,而又因为风的干扰让那些反光若隐若现,记住了不同等级的风如何摇晃它,记住了夜色如何像糨糊渐渐挂满它的枝丫。直到快把它的每个细节都倒背如流时,我才接到满姐夫带回来的录取通知书。那份迟来的通知书,仿佛是为了腾出时间,让我更加仔细地打量树,了解它。

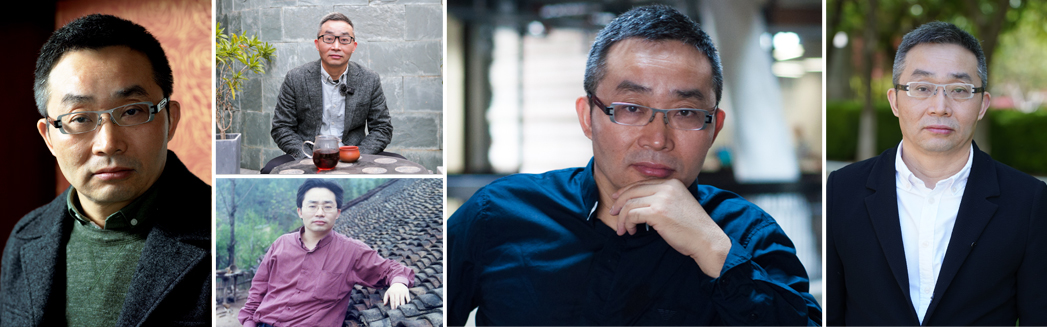

上个世纪90年代,东西带儿子田原也回家乡谷里,与满姐田玉莲和满姐夫秦仁伦在谷里屯大枫树前合影

那年九月,我离开村庄到更远的地方上学。走过大枫树时我像被谁拽了一下,忽然回头,第一次从这个角度端详它。这是另一番景象,它的两根主枝丫像巨人的手臂那样张开,树冠撑得更大,比从村庄看它时显得更为粗犷有力,仿佛那边是柔美,这边是刚健。透过它的枝丫可以看见村庄零零星星的房屋,看得见站在家门口挥手送别我的亲人。这样的情景在我的短篇小说《天空划过一道白线》中有所描述,那就是:“走着走着,他感到前方的吸力渐渐变弱,身后的吸力却越来越大,忍不住一回头。全村人都在朝他挥手,他们的手像风里翻飞的树叶。而他的家孤独地站在村头,被狂风呼呼地吹着,仿佛快要被吹哭了。”也是从我回望的那一刻起,它在我心目中不再是一棵普通的只能用于做柴火的树,而是具有了强大的牵引力。

21岁那年,我到布柳河畔的平腊村做基层工作。布柳河是红水河支流,水美鱼肥,青山隐隐。平腊村坐落在布柳河河谷,地势平坦,水量充足,周围尽是稻田。站在浪花翻滚的河岸,闻着树木百草的馨香,我抬头朝家的方向望去。天哪!只一眼,我就看见它站在高高的山上,浓荫如盖,仿佛远在天边又近在眼前。乡愁瞬间涌来,像拳头猛地捶打胸口。我背上书包朝着它的方向拔腿就走,一会儿淹没于草坡一会儿穿行于树林,上沟下坎,爬山越岭,虽然多次迷路,但只要找个空地一抬头,准能看到它。只要一看到它,我就把它当准星瞄准,两点一线,便又能回到正确的路上。当时交通不便,在县城工作的我快一年没回家了。我扑哧扑哧地走着,一刻也不想停歇,一边走一边想念父母,想象他们见到我时的惊讶表情。从太阳初升走到日头悬顶,三个多小时,又饥又渴的我终于回到谷里。不巧,父母下地干活去了,我家门头挂着一把铁锁。满姐家、满哥家,家家户户都下地干活去了。我不知道他们在哪块地头,便拨开自家的窗闩,爬进屋去,炒了一碗米饭,煮了一碗鸡蛋汤,填满肚子后,留下一张字条和五块钱,又拔腿回程。出发前我站在儿时遥望树的位置,呆呆地看了一会儿,想只是因为在山下多看了它一眼,我竟要来回走三十多公里的山路。

作者站在家门口,远眺美丽风景

后来我开始写作,当需要一个村庄的名称时,我脱口而出“一棵枫”,就这样,它被我写进了小说和散文。“到了秋天,那些巴掌大的树叶从树上飘落,它们像人的手掌拍向大地,乡村到处都是噼噼啪啪的拍打声。无数的手掌贴在地面,它们再也回不到原来的地方,要等到第二年春天,树枝上才长出新的手掌。”我曾这样描写过它。在小说里,它拉近了老乡间的情感距离:“聊着聊着,就聊到了村头那棵大枫树。刘建平说我是鼎罐厂的,就在你们村的山下。平时我们一抬头,就看得见你们坳口那棵树。那棵树实在太大了,十几里远都看得见。有次我路过时正好落雨,就躲到树下,结果衣服一点都没湿着。”它让即将离开的灵魂恋恋不舍:“汪槐用力一敲桌上的钹,‘当’的一声。汪长尺的灵魂忽地飞了起来,越过屋顶,盘旋。汪槐又‘当’地一敲。汪长尺的灵魂朝着大枫树飞去,停在大枫树的枝头恋恋不舍地回望。汪槐再‘当’地一敲,就像当年催汪长尺去补习,就像当年催他去城里打工。钹的声音追到大枫树的枝头,汪长尺的灵魂再次起飞。它飞过森林、河流、公路、铁路、楼房……一直飞到省城,飞到人民路,飞进人民医院产房。”

就这样,它变成了一棵被我经常描写的树,变成了一棵具有审美价值和精神力量的树。是的,如果我要给我的家乡设计一个LOGO(标志),那一定就是它。因为在这里只有想象的历史,却没有印证的实物;只有口口相传的过往,却没有文字的记载。唯一大一点的物件或者说久一点的实体就是它。它像挺立在村口的摄像头,既见证了村庄的历史,也捕捉了每个人的蛛丝马迹。

《光明日报》(2024年01月15日 01版)

文内配图均由作者提供

【延伸阅读】

《篡改的命》:被顶替的人生 寻找灵魂的出口

作者东西在文中作者所提到的“汪槐”,是其长篇小说《篡改的命》中的一位人物。《篡改的命》是东西的代表作品之一,在这里,城市生活与乡土风俗同时呈现,现实主义和现代主义创作方法并肩使用。

《篡改的命》带读者重返上世纪90年代,回到一个社会大转型、价值观大转换的激变期,重新打量小人物的个体命运。

《篡改的命》 东西著 人民文学出版社

故事述说的是三代人的悲剧命运:父亲汪槐曾被人顶替,失去成为工人的机会,儿子汪长尺高考过线未被录取,汪槐去“死磕”,结果未能如愿,还失去了双腿;汪长尺高考超线20分,被人顶替,失去上大学的机会,没有成为知识分子,更没能成为汪槐期待的“干部”,日子过得糟糕,最后为了改变儿子汪大志的命运而自杀;汪大志被汪长尺送给了林家柏,汪大志过上好日子后获悉真相,却根本不承认自己的身世……小说用黑色幽默状写农民进城的生存状况以及中国的两极分化。

汪槐、汪长尺们,改变命运的少数机会一旦被剥夺,在自由竞争中很难获得优势,可是,他们改变命运、过好日子的愿望却比任何人都强烈——强烈而盲目。这一书写,展露了20世纪90年代,社会底层小人物价值混乱、暧昧,贫富差距引起的欲望与迷失。

当然,在这些人物生活的时代,他们的代表性并不强,都是特定的人、特定的情节。但如作家余华所说:“《篡改的命》里的情节转换充满戏剧性,阅读的时候可能会觉得过于戏剧化,我认为这个不重要,重要的是东西在这里努力写出他的人间戏剧。情节转换的戏剧性有时会带来细节上的瑕疵,我认为这个也不重要,重要的是东西用生机勃勃的语言写下了生机勃勃的欺压和生机勃勃的抵抗。”

(资料来源:人民日报、中国周刊网等)

总策划:杨谷

监制:张宁 廖慧

统筹:付小悦 李方舟

策划:宫辞

调音:王宏泽

设计:王灿

制作:邢彬