鼎沸市声,陌巷柴米,皆为烟火;稼穑躬耕,翁媪絮语,俱是人间。

从2023年3月30日起,光明日报、光明网开设《烟火人间》全媒体专栏,邀各路名家撰写美文,状山川形胜,叙风土人情,展时代风云,咏人间大爱,用文字、声音、图像触摸人们心中最柔软的部位,为今日多彩中国留下摇曳生姿的剪影。

无论是胸怀山海,与天地共吞吐;抑或见微知著,滴水中见汪洋。无论是穿越时间长河,见证今昔巨变的慷慨浩歌;抑或深入时代肌理,凝望凡人小事的刹那感动;甚或悄然驻足沉吟,觅寻茂岭原隰的细密针脚。写动,亦写静;是诗,亦是思。

《烟火人间》栏目,愿为一扇窗口、一面镜子、一泓清泉、一方绿洲,与读者朋友一起,感知生活的热度、光芒与精彩,体察人们的心灵、智慧与梦想,洞鉴时代的生机、气质与深情!

自18岁离开故乡沈阳,至今已经快40年。40年中,我时常忆起的,是我小时候经常“光顾”的沈阳老城。

沈阳老城,一座外圆内方的城池。公元前300年,燕将秦开北征东胡,在这里建立候城,那是沈阳城最早的雏形。秦汉两代,这里都隶属于辽东郡望平县;唐代属于安东都护府“沈州”;到辽代,契丹人在这片苍莽的关东荒原上建起一座土木城寨,作为军事要塞,依然称“沈州”;金人灭辽,“沈州”的名称未变;一直到元代,蒙古人攻下“沈州”,重建了四方形的土城墙,把这座城命名为“沈阳路”。沈阳者,沈水之阳也。沈水,就是城南的浑河,古称沈水,又称小辽河,历史上曾经是辽河最大的支流。山之南、水之北为阳,沈水之北,就称沈阳。这是史料中第一次出现“沈阳”的名字。

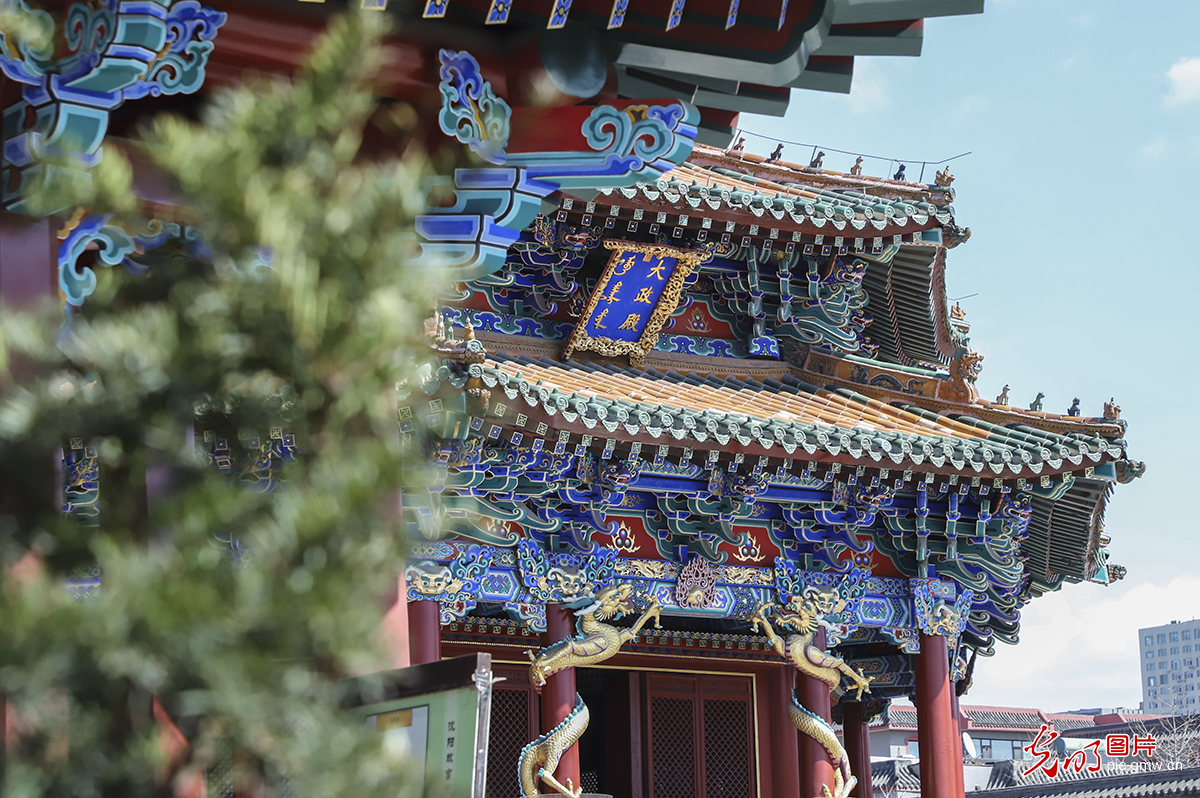

2024年3月30日,沈阳故宫。(邹新江摄/光明图片)

明朝末年,女真人再度崛起,努尔哈赤放弃辽阳,定都沈阳,这个后金政权从此拥有了他们的新首都——盛京。努尔哈赤死后,继承汗位的皇太极扩建沈阳城,把沈阳城由一座军事要塞构筑成一座辉煌的皇都。城墙被加高加厚,墙基为石料,内墙砌砖,内以黄土夯实,原来城内的“十”字形大街改为二横二纵的“井”字街,四条宽敞的大道将皇宫围在中间。沈阳故宫北面的那条横街,就是著名的中街。这完全是吸收了汉人的文化传统,根据《周礼》“左祖右社,面朝后市”的记载,在皇宫后面(北面)建了这条商业街,东西两侧原建有钟楼、鼓楼各一座,如今也只剩下地名。与“井”字形四条街对应,东西南北四面的城墙各开二门,共八座城门,分别为:大东门(抚近门)、小东门(内治门)、大西门(怀远门)、小西门(外攘门)、大南门(德胜门)、小南门(天佑门)、大北门(福胜门)、小北门(地载门),寓意“天佑地载,德胜福胜;怀远抚近,内治外攘”,每座城门都筑有瓮城,与城墙连为一体。只可惜我出生的时候,这些城门早就消失无踪了,只剩下这些城门的名字,变成公共汽车的站名。那时沈阳还有有轨电车,我小时候叫“摩电车”,路中央有铁轨,车顶上有“辫子”。有时候“辫子”从架空的电缆上脱落,司机要下车,用长杆捅上半天,才能将“辫子”复位。我最大的乐趣,就是坐有轨电车,去中街,去故宫,看城市街景像电影镜头一样从车窗外依次闪过。

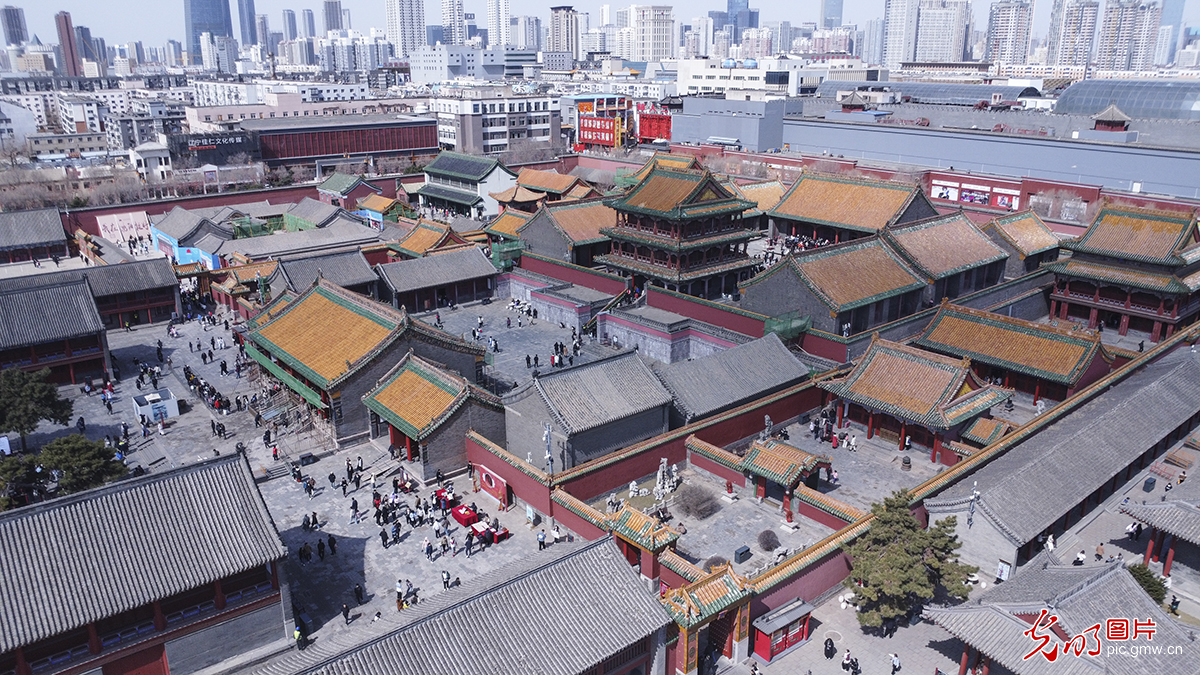

2024年3月30日,沈阳故宫(无人机照片)。(邹新江摄/光明图片)

沈阳故宫的格局与北京故宫完全不同。沈阳故宫以崇政殿为核心,从大清门到清宁宫为中轴线,分为东路、中路、西路3个部分。大政殿是东路主体建筑,是举行大典的地方。前面两侧排列亭子10座,为左、右翼王亭和八旗亭,统称十王亭,是左、右翼王和八旗大臣议政之处。金龙蟠柱的大政殿、崇政殿,排如雁行的十王亭、万字炕口袋房的清宁宫,古朴典雅的文朔阁,以及凤凰楼等高台建筑、“宫高殿低”的建筑风格,在中国宫殿建筑史上都是绝无仅有的。

我小时候经常在沈阳故宫的庭院里奔跑玩耍,那时候来此的游客不多,它的历史也不在一个孩童的理解范围之内。沈阳故宫对那时的我的意义,仅在于大政殿前的巨大庭院可供我纵情奔跑。故宫的庭院里,寄存了我大量的童年时光。

相比于故宫,中街要热闹得多。这条街从清代到民国再到新中国都是沈阳的商业中心,是红尘滚滚的繁华之地,百货店、珠宝店、钟表店、玩具店、茶叶店、点心铺、钱庄、果品行、估衣行云集于此,中西合璧的民国建筑鳞次栉比,仿佛华美的修辞,密集地堆砌。妈妈喜欢逛商店,就拉着我在五光十色的商店里穿梭。那时生活拮据,手头没有余钱,所以大多时候是只看不买,能过眼瘾,心里就很高兴。

2024年2月4日,沈阳中街方城彩灯璀璨,流光溢彩。(赵敬东摄/光明图片)

我不喜欢逛商店,中街最吸引我的去处,是冷食宫。我不知道现在中街还有没有冷食宫,那时是有的,我记得是在一座民国时期的二层小楼里。所谓冷食宫,就是今天的冰激凌店。那时的冷食品种就十分丰富,有点像饭馆,有菜单可以点,可以说琳琅满目,对孩子来说无异于天堂。

中街最吸引我的,还有中街大果。中街大果是一种冰棍儿的名字,东北人把冰棍儿叫冰果(据说最早是山东人这么叫),因此中街的冰棍儿,就被称为中街大果。后来我才知道,这种中街大果并不是泛指,而是特指,是民国时期一家名叫“中街冰点城”推出的产品。有人说东北天气寒冷,夏天也很凉爽,因此冰棍儿在东北没有销路,这是想当然了。在我的记忆中,冰凉甜美的中街大果就占有一席之地。2024年初,我参加中央电视台《正大综艺》节目录制,在演播室里看到前方记者在冬日里探访东北的早市,一片冰天雪地中,商贩把成纸箱的冰棍儿直接摆在街边卖,根本无需冷冻设备,顾客买了冰棍儿边走边吃,这样的场景让我这个东北人都感到心惊胆战。其实冬天吃冰棍儿是东北人的一大习俗。寒冬腊月吃冰棍儿,或许是东北人才有的豪迈。

2024年2月14日,大年初五的沈阳老北市庙会热闹非凡。具有百年历史的老北市庙会,是沈城人的打卡地,那里有民间老艺人的非遗展示,有风味名小吃,烟火气十足。图为从锡伯族家庙看庙会广场。(张维平摄/光明图片)

在方城的外面,还有一圈圆形城郭,是清康熙年间修建的。沈阳在清朝入关前成为盛京,不仅有城,而且有市。清朝入关后,虽成为陪都,但城市在时间中潜滋暗长,到康乾盛世,已成为百业兴旺、人口密集的大城,这与今天城市规模不断扩大,二环三环涟漪似的扩展是一个道理。于是康熙帝下令,在原来的方城之外,又画了一个大圈,建了一个圆形城郭,也使沈阳城形成了外圆内方的格局。有人说它象征着天圆地方,有人说它就是一枚铜钱,寓意沈阳是一个招财进宝的福地,还有人认为它暗合了《周易》的理念:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶定大业。”城内的中心庙是太极,钟楼和鼓楼是两仪,东、西、南、北四座塔是四象,八座城门就是八卦,听上去也不无道理。可惜最初的规划者已经消失在尘烟中,我们无从问寻。无论哪种解释更加合理,盛京古城的格局,其实是把中原农耕和草原游牧的文化品格杂糅在一起——方形内城,因袭着中原文化的城市特点,是中原城市模型的翻版,而圆形外城则体现出游牧民族习惯的建筑形式。沈阳,是中华版图上不同文明相互融合的绝佳范例。

历史潜伏在平静的表象下,总是令人心动。可惜我小时候不懂这些,只看到造型各异的老房子在大街小巷中罗列,像童话中的城堡,吸引好奇的目光,它们内部的奥秘,却不是一个孩子能够抵达的深度,要想真正读懂它们,只能等到长大成人。但历史犹如血脉,潜藏在一个人的血液里,不论你在不在意,都无法丢弃,无法遗忘。它会左右你的思想,干预你的行动,在你幸福或者悲伤的时候,听到它在你血管里暗自回响。

《光明日报》(2024年04月08日 01版)

【延伸阅读】

沈阳老城,外圆内方,从燕将秦开北征东胡时成为军事要塞,距今已有2300多年的建城史。本期“烟火人间”,作家祝勇邀请读者回到老家,一起漫步沈阳老城,寻见造型各异的老房子在大街小巷中罗列,发现沈阳故宫在中国宫殿建筑史上的绝无仅有,置身热闹非凡的商业中心,重拾童年记忆中的中街大果……

祝勇为人们所熟悉,多是因为他与故宫的“绑定”,从《故宫的风花雪月》《故宫的隐秘角落》《在故宫寻找苏东坡》到《故宫六百年》,祝勇因出版多部有关故宫题材的作品被称为故宫“专业户”。就像明明是在讲述家乡的故事,却也不免要大量着墨于沈阳故宫,并将其与北京故宫作一番比较。在字里行间中我们能够深切感受到,儿时在沈阳故宫中寄存的时光、留下的情感,又是如何在无意与有意间,影响了作者的人生选择。原来,一切热爱源于乡愁,来看看另一篇作者的自述,或许会让我们对早早离开的故乡多一些认识,对中国人骨子里的乡愁多一份理解。

《芙蓉》2020年第1期|祝勇:在故宫书写整个世界(1)(节选)

一

我常说我是一个没有故乡的人。我出生在沈阳,那是东北土地上的一座大城,是由中国腹地通向东北,或者由中国东北通向华夏腹地的必经之地,有多少蛛网似的道路在这里汇聚,因此也铸就了它历史的沧桑和现实的繁华。但无论书本上沈阳多么重要,我似乎从来不曾喜欢过这个城市。沈阳,我生于斯,长于斯,却从来不曾把它当作自己的故乡,最多是我生命中的一个驿站,我的生命,只有一部分属于它,随着年龄的增长,那部分越来越小,以至于离开沈阳的许多年中,我几乎想不起它。

我羡慕那些有故乡的人,无论来自湖南云南海南,还是江西山西广西。那里的文化,渗透在他们的身体里,然后通过日常生活的每一个细节悄然流露出来,甚至连他们的方言,都是文化的一部分。但这些,沈阳好像都没有。在我的印象里,沈阳没有任何值得炫耀的文化符号,也不曾在我的身体里楔下深刻的文化印记,连口音,我都有意识地,或者无意识地,把它改掉了。

我把我对沈阳这座北方大城的漠然,归结为它在文化上的弱势——它远在关外,在这个巨大的国度里从来不曾成为文明的中心,最多也只是区域性的中心,它的文化,在这个国家里从来不曾占过主流,甚至经常连亚文化的地位都没混上。几乎每个时代,它都跟在别人的屁股后面亦步亦趋。清朝皇帝,入了关就拼命学习汉文化,草原王朝在文化上的弱者地位,从一开始注定了这是一个纠结的王朝——既强势又弱势,既自信又自卑;进入现代,沈阳的工业笑傲江湖,这决定了国共的决战必然在这里展开,但时代的转型,又把它送入难解的困局;从港台热到韩流,各种流行趋势一轮又一轮地掠过这座城市的上空,但总是抹不去它内在的土气,尽管它的楼越盖越高,马路越铺越宽,少女的打扮越来越时尚。它似乎从来不曾引领过潮流,最多引领过小品的潮流,但小品的气质也是土的——往好听里说,叫充满乡土气息。

我在这座城市里长到十八岁,决计离开这里,像余华写的那样,十八岁出门远行。

二

我在北京求学、工作和定居,后来又穿越了大半个国土,被那些文化底蕴深厚的区域深深吸引。我爱一个人,有时已经分不清是爱这个人,还是爱凝结在她身上的文化。但我依然没有故乡,因为我身上几乎找不到来自东北、来自沈阳的文化印迹(那印迹应该是什么呢),我的沈阳时光,那么平淡就过去了,水过无痕。

我写江南,写西藏,写那些异质文化在我心中造成的冲击与欣喜,却很少写过沈阳,唯一一部关于故乡的书,是《辽宁大历史》,但那是在辽宁出版集团俞晓群、柳青松几位朋友的威逼下完成的(连利诱都没有)。我的作品越来越多,但我的写作始终有种无依感,就像一只鸟,在天上飞了很久,却找不到一棵树可以落下来。

大雪停时,我发现自己正站在紫禁城里,四周是宫殿飞檐围出的起伏的天际线,头顶是一方碧蓝的天空。那里是我们华夏五千年文明的汇聚地,当年的大清王朝,也是在这里落了脚。我走了大半个中国之后,在这座城,找到了自己的根。那是文化上的根,紫禁城的一切,让我既熟悉又陌生,既刺激又安静。我终于有了自己的约克纳帕塔法,有了自己的呼兰河,有了自己的高密东北乡。我写《旧宫殿》,写《血朝廷》,写《故宫的隐秘角落》,写《故宫的古物之美》,我自己都无法解释,我的寻根之旅,怎么就寻到了故宫——一个本属于帝王将相的生存空间?它就像一个宽厚安稳的容器,不加挑剔地接纳了我,而我,竟然也感觉与它精准地合一。我隐隐地感觉到,在这浩大宫城的石板下面,有着一组巨大的根须,贯通着我身体里的筋脉血肉,让我的情感永远波澜起伏。于是,帝王将相、嫔妃宫女,纷纷汇聚在我的笔底,演绎他们的悲欢,永不停歇。在走遍中国之后,我发现我的故乡就在故宫,远在天边,近在眼前。

我终于明白,所谓的故乡,未必只是一个地方,它可能是一种文化,一种让你折服、让你激动、让你朝思暮想的文化。

而我,从来没对沈阳朝思暮想。

而沈阳,几乎退成我生命中的一个远景,联系日益淡薄。

其中也经常回来,由于我的父母都不住在沈阳,在沈阳也没有任何亲戚,除了去辽宁出版集团办事,就是与同学小聚,每次都行色匆匆,我已变成一个标准的过客。

我也不会想到,我对这座城市的感觉会发生变化,连自己都猝不及防。那时,我已经离开沈阳三十年。我每次回来住的华人国际酒店,就是我读书时常常经过的农垦大厦。傍晚时分,从大厦出来,天刚好落雪,是冬天的第一场雪,天气很冷,是沈阳独有的冷,冷得通透,冷得过瘾。

那一刻,我突然有些恍惚。

雪幕抹掉了城市的喧嚣,让我恍然置身少年时的街景。我穿好大衣,到街上走走,我觉得自己一拐弯,就会撞见少年时的自己。那时的沈阳,单调而沉静,清贫而朴素,苏童写《白雪猪头》,我在自己的记忆里见证过,因为那些平静而温暖的市井纠葛,只有那个年代才有。

暮色降下来时,我想循着街道,走回我从前的家。

窗子里,有我的父亲母亲。

他们在厨房里忙碌,准备晚饭。那时的他们,比我今天还年轻吧?

三十年过去了,如今,父亲已逝,母亲已不能走路。

那一刻,我的眼眶突然潮湿。我突然意识到,我与这座城市的联系并没有被阻断,它只是在某一个阶段被掩盖了。这座城市原来就潜伏在我心底,从来不曾离开。

那是我生命的一部分,我的肌肉发肤。

三

我突然想起来,其实,在我心底,早就藏着一个故宫。那是沈阳的故宫——公元1625年,努尔哈赤决定在沈阳定都,就开始修建这座皇宫,十余年后的1636年完工,一直到风雨如晦的1644年,清军入关以前,这里一直是清朝的皇宫(公元1636年皇太极将国号由“后金”改为“大清”,到入主北京紫禁城前,“大清”王朝已经存在了8年)。在我的儿童与少年时代,那座空寂的宫殿,曾是我奔跑的广场(20世纪70年代少见游客,更没见过今天这样的旅行团),尽管那时对它的历史,我还一无所知。

在北京故宫查找院史资料,查到“文革”后期在奉先殿举办的“泥塑《收租院》展览”,我才猛然想起,我读小学时,亦曾在沈阳故宫看到过相同的展览。作为美术界对阶级斗争理念的回应,雕塑艺术家们为旧社会营造了一种阴森的空间效果,让少时的我一走进展厅,心底就感到一种说不出的恐惧。它给我的印象是如此之深,以至于后来我在美国加州大学伯克利分校访学,写作《反阅读——革命时期的身体史》一书时还专门写到这一幕。

后来越来越多地涉猎清史,我发现沈阳故宫越来越回避不开。它是历史进程中的一个重要的坐标,有了它,才有清朝的紫禁城。曾任沈阳故宫博物院院长的武斌先生用学术话语将它表述为:“我们把北京故宫、沈阳故宫、台北故宫博物院以及承德避暑山庄和北京的其他皇家建筑群都称为‘大故宫’,是因为它们具有高度的同质性,具有相同的文化内涵和历史内涵,也是因为它们之间具有密切的关联性和互补性。”当然,对沈阳故宫的记忆,连同我对历史、对古典艺术的兴趣,也已深埋在我的身体里,只不过我自己没有察觉而已,在北京故宫,那座巨大的宫殿里,才被一点点唤醒。

我想说,不管你承认不承认,每个人的心底都有自己的故乡。所谓故乡,就是隐伏在内心深处,不知不觉,却可以在某个生命节点被突然触痛的情感,是一到某个特定时候就会涌现出来的旧时光,是我们生命的底色。我们可以疏远,可以忘记,却没有人能够抗拒——三十岁时可以抗拒,到六十岁,你绝对抗拒不了。

或许有人会说,乡愁是农业文明的产物,现在连“乡”都没有了,还“愁”啥呢?故乡的意义,是被过去时代的地域差异凸显的,所以过去的诗人,才会“举头望明月,低头思故乡”,如今已是全球化时代,地域的差距早已被抹平了,城市的面貌像一个模子刻出来的,信息、物产甚至风俗,都可以分分钟共享,他乡与故乡,差不多已经等值。

但故乡仍然是在的,因为它不仅体现为空间,也体现为时间。

它是注定回不去、但我们在内心里一次次重返的岁月。

它就贮存在我们的身体里,存得越久,利息越高。

我终于明白,我对故乡的那份情感,为什么会因一场普普通通的雪而被激发——故乡,就是永不消逝的电波,在这场雪中被突然接通。

我也明白了,自己为什么会将故宫当作自己的文学的故乡,那也是一种乡愁,一种更大的乡愁,那故乡,在我出生以前,就已经埋藏在我(们)的血脉、基因里,所以才在文字里,爆发出强大的能量。

总策划:杨谷

监制:张宁 廖慧

统筹:付小悦 李方舟

策划:宫辞

图片编辑:张瑜

调音:王宏泽

设计:王灿

制作:邢彬